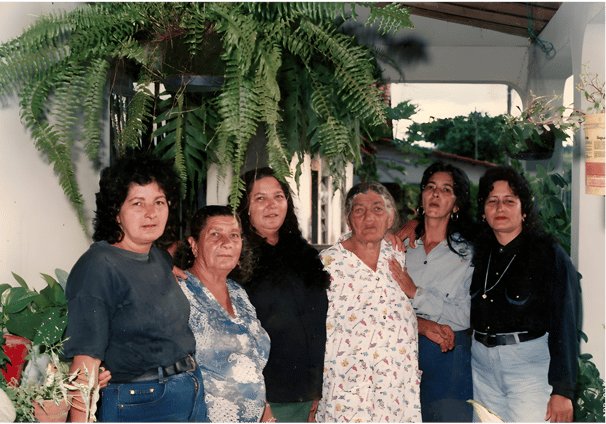

A palavra “Ciganos”, assim como as palavras “índio” e “negro”, foi criada pelos portugueses para designar grupos itinerantes que começaram a chegar no país no século XIV, vindos de algum lugar no oriente. o heterogêneo e rico universo cigano converge no mundo ocidental como o seu outro, sendo refratado no senso comum ou no imaginário social como uma unidade genérica que oculta uma complexidade enorme de diferentes culturas, identidades, línguas e saberes.

Não será possível reconstruir uma história unificada e homogênea das comunidades ciganas, em nível mundial ou no Brasil. Os grupos ciganos não possuem uma história escrita. É no marco da oralidade, entre mitos, ritos e no aprendizado social e cultural que registram tradições, conhecimentos, valores, saberes e bens culturais, transmitindo-os de geração em geração há milênios.

O tempo da história oral, mitológico, funciona sob a lógica cíclica, diferentemente do tempo cronológico da história escrita, que é linear. Em outras palavras, as pessoas ciganas não se interessam pela história escrita ou demonstram "interesse em saber onde viveram seus antepassados" (Moonen, 2011, p. 11).

Andrade Jr. (2013 p. 98) realça que a falta de uma história contada pelos próprios, "dificultou e continua causando problemas na análise sobre sua história e suas práticas sociais". Durante séculos os registros foram feitos por não-ciganos, expressos em crônicas, legislações, registros policiais, textos jornalísticos e relatos de religiosos.

Na maioria das vezes estereotipados, proliferaram lendas e folclorização, com representações literárias e midiáticas que mantiveram e reforçaram preconceitos, discriminação e exclusões.

"A imprensa, as leis e em boa parte as artes têm contribuído para o processo de desqualificação e por conseguinte, a exclusão de grupos ciganos espalhados pelo mundo, o que constatamos também no Brasil" (Miranda, 2011, p. 110). Tal ocultamento, tem sido corroborado pela ciência moderna. Argumenta Moonen (2011), que somente a partir do século XVIII foram publicados os primeiros livros sobre as comunidades ciganas.

Os dados históricos até hoje disponíveis sobre ciganos no Brasil são comprovadamente poucos, porque, até recentemente, os historiadores brasileiros nunca deram a mínima importância para a História Cigana. O pior, no entanto, é que, quando existem pesquisas históricas, se trata de dados enviesados, distorcidos pela visão etnocêntrica (Moonen, 2011, p. 125).

Os pesquisadores que os estudaram na Europa ou no Brasil até meados do século XX, contribuíram para reforçar e/ou construir estereótipos. Há um vácuo nos estudos sobre o tema no Brasil, o que talvez explique a dificuldade em reconstruir uma história cigana no país.

O primeiro livro publicado é de 1886: “Os Ciganos no Brasil e Cancioneiros dos Ciganos” de Mello Moraes. Depois, foi publicada em 1936 a obra “Os ciganos do Brasil. Subsídios históricos, ethnográficos e lingüísticos”, de José de Oliveira China (Moonen, 2011). Após este, o próximo trabalho aparece só em 1972, com a dissertação de Maria Luiza sant’Ana, que realizou uma etnografia com uma comunidade Rom de Campinas (Souza, 2013, p. 37). Souza (2013, p. 34) pontua que “ciganologia” nasceu estando vinculada ao orientalismo, ao modo como Edward Said propõe.

Os estudos ciganos nasceram na Inglaterra com a criação da “Gypsy Lore Society” (1880), tornando-se um canal de difusão, debate e legitimação de um conhecimento que produzia o cigano com o outro, ao modo como o discurso europeu produzia o oriental como o outro.

Rodrigo Teixeira (2008, p. 06 e 07) enfatiza que a história desses grupos é feita "de exceções, impossibilidades, incongruências e contra-sensos". As condições espaciais e temporais que cada grupo, tende a individualizá-los em microuniversos. Assim, diferente do que faz crer a historiografia moderna ou as representações do senso comum, que permeiam a mídia e a literatura; ao mencionarmos "ciganos", não estamos falando de personagens de lendas populares ou fantasias de carnaval ou, pior ainda, de vagabundos, trambiqueiros ou criminosos perigosos (ladrões, sequestradores etc).

Estamos falando de pessoas cujos ancestrais, que ainda se desconhece a origem exata, mas com certeza vindos do Oriente e chegando na Europa antes do século X, em sucessivas ondas migratórias. Moraes Filho (1981, p.12 e 19) aventa que já estariam na Bulgária e na Turquia no ano de 718. Moonen (2011 p. 9 e 10) informa que o primeiro registro foi neste mesmo país, mas em 1050, quando um monge relatou que o imperador de Constantinopla pediu ajuda de adivinhos chamados "Adsincani" para caçar animais ferozes.

Guimarais (2012, p. 18 e 19) diz que teriam chegado à Romênia por volta de 1370 “onde adquiriram o nome de Tsigane". E depois se espalharam por todo o continente, incluindo Portugal e Espanha no século XV.

Trata-se de uma infinidade de pequenas e médias comunidades pertencentes a três grandes grupos étnicos, os Rom, os Sinti e os Kalon, que por sua vez formam inúmeros subgrupos que estão espalhados por todos os continentes e quase todos os países e juntos somam cerca de 12 a 15 milhões de pessoas, formando a maior nação transnacional e multiétnica do planeta.

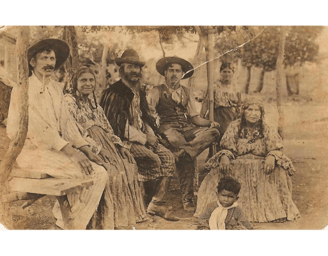

Família Rom Kalderash. Da esquerda para a direita: João Miklos, não identificada, Theodoro (Butsulo) Miklos, Jorge Miklos, Adélia Miklos, Maria Blanca Miklos, não identificada. Década de 1910. Foto: Arquivo Aline Miklos.

Esses troncos, se manifestam de maneiras diferentes a depender dos países onde estejam, com culturas e modos de ver o mundo distintos, além de estarem em temporalidades diversas em suas relações de integração/exclusão nas sociedades nacionais/locais.

Políticas Colonialistas e racismo estrutural

Os povos Ciganos possuem em comum um histórico de sofrimento e de conflitos com sociedades majoritárias e estados-nações onde vivem, que sempre os trataram como estrangeiros ad eternum. E que por séculos foram vinculados ao nomadismo, mas de fato, na maioria das vezes, as diásporas foram forçadas, frutos da aplicação de leis e políticas de expulsão.

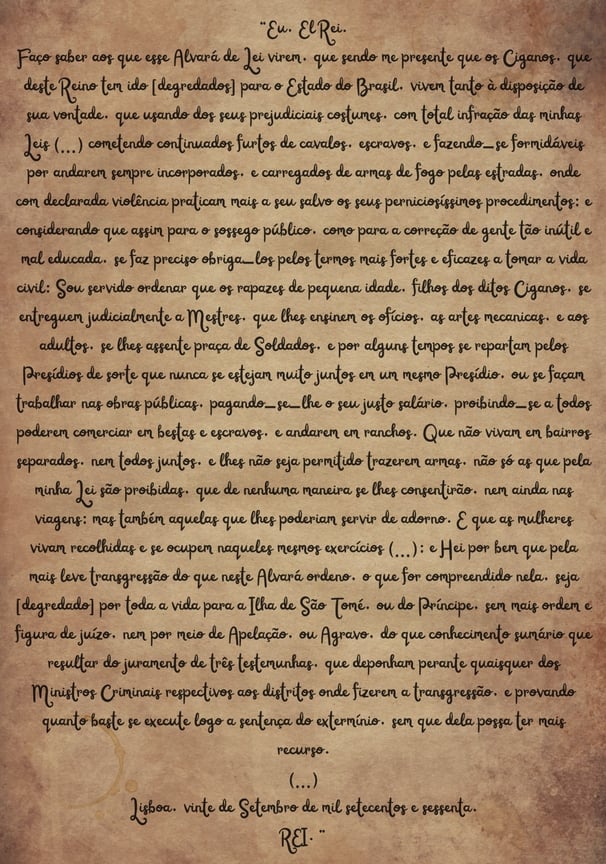

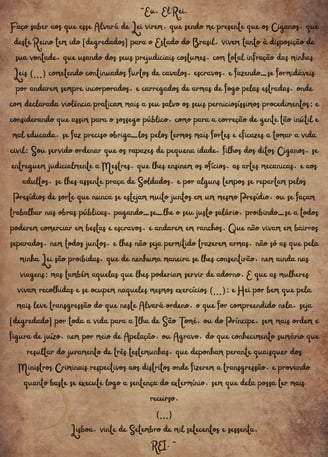

Moonen (2011, p. 7 e 8) lista sete tipos de políticas anticiganas adotadas pelas nações ocidentais, incluindo Brasil: a) a escravidão, b) a prisão, c) a deportação e as expulsões, d) o isolamento (guetos e bairros próprios), e) a integração ou pluralismo, f) a assimilação compulsória ou o etnocídio, e g) o extermínio físico ou o genocídio. Claro que foram traçadas de maneiras diferentes nos distintos países, entrelaçando-se em configurações próprias de cada cidade, estado ou região.

Alvará de 20 de setembro de 1760. Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Legislação Portuguesa; Biblioteca Nacional de Lisboa, Collecção das Leys, Decretos e Alvarás, que comprehende o feliz reinado del Rei fidelissimo D. Jozé o I, Nosso Senhor, desde o anno de 1759 até o de 1764. Tomo II. Lisboa, fls. 243-244v. Disponível em: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/8-olimpiada/documentos/documento/60

Os primeiros grupos a chegar no Brasil foram os Kalon, degredados de Portugal, ainda no século XVI, pelo simples fato de serem ciganos. Menini (2014, p.1 e 2) aponta que as práticas de degredo "eram determinadas pela necessidade utilitarista de transformar o que era visto como ônus social em capital humano a ser empregado a serviço do Estado".

“Destacam-se aqueles designados por Toma como degredo colonial (envio de condenados para as colônias), degredo interno (envio de condenados para regiões inóspitas e afastadas dentro do território metropolitano) e degredo nas galés (Menini, 2014, p. 1).

Menini (2014, p. 6 e 7) informa ainda que "a colônia americana foi legitimada como destino para os ciganos degredados já no ano de 1549", por meio de um decreto de "Dom João III”. Costa (1998, p. 38) nota que "o elevado número de leis e disposições diversas acerca do degredo para a África e para o Brasil decorreu" também como forma de "regular os comportamentos das pessoas".

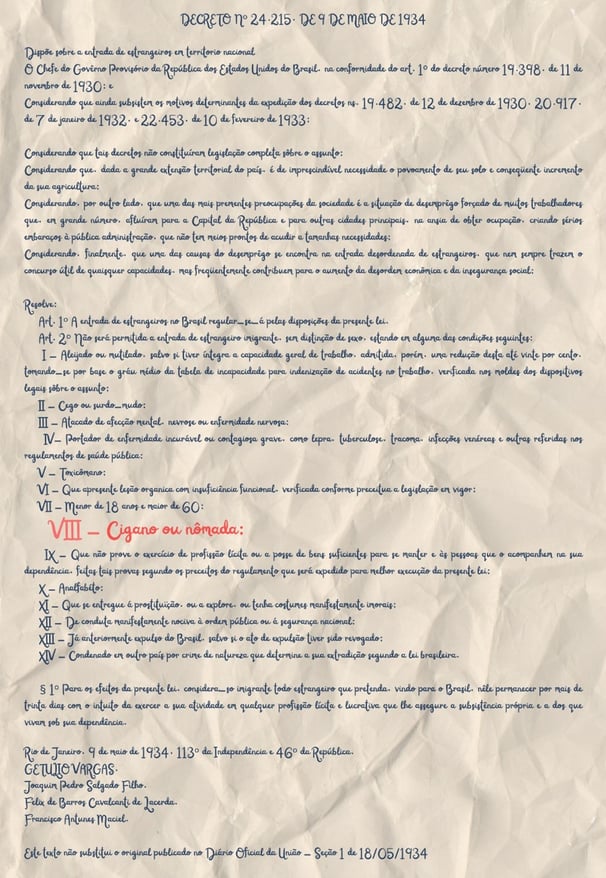

Decreto Presidencial Nº 24.215, de 9 de Maio de 1934. Diário Oficial da União - Seção 1 - 18/5/1934, Página 9451 (Publicação Original). Fonte: Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em : https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24215-9-maio-1934-557900-publicacaooriginal-78647-pe.html

Durante 300 anos somente pessoas desse tronco étnico foram enviados de Portugal e Espanha para terras tupiniquins. No século XIX e XX, com eventos de imigração na primeira e segunda guerra mundial, muitos grupos Rom e uma menor quantidade de Sinti chegam ao país. Claro, contrariando a vontade estatal, que proibiu, por exemplo, durante a Era Vargas a entrada de ciganos no país em decreto presidencial.

Mas independente de etnia, foram séculos de políticas anticiganas, tiveram culturas, identidades, narrativas e saberes ora invisibilizados, ora estereotipados e vozes silenciadas. Reflexo disto, atualmente, uma boa parcela das comunidades ciganas no Brasil estão em condições socioeconômicas de exclusão e desigualdade social e muitos grupos perderam o dialeto.

Somente a partir dos anos 2000 começaram as primeiras políticas inclusivas, com a criação do dia Nacional dos Ciganos (Decreto presidencial 26 de maio de 2006) e com a publicação do Decreto 6.040 de 07 de fevereiro de 2007.

Este último instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e que inseriu as comunidades ciganas no rol de populações tradicionais, garantindo que sejam beneficiadas por ações de reparação histórica, justiça social e que visem conservação de seu patrimônio cultural e social. Contudo, são poucas as iniciativas no campo educacional.

Invisibilidade e Re-existência - quase não existem estatísticas ou informações confiáveis sobre as comunidades ciganas no país. O IBGE, por exemplo, não contabiliza pessoas romani no censo populacional e não há um mapeamento dos grupos e subgrupos.

Não é possível afirmar quantas pessoas ciganas vivem, de fato, no país ou em Mato Grosso e tampouco quantos continuam nômades, seminômades ou fixaram residência. Em 2012, a Seppir assumiu o número de 500 mil, este passou a ser a estimativa oficial do número de ciganos vivendo no Brasil, em maior número os Kalon, seguido pelos Rom e poucos Sinti. Mas há outras informações que podem chegar a um milhão.

Os estudos acadêmicos sobre o universo cigano no Brasil retratam grupos determinados e de cunho qualitativo, etnográfico e de observação participante, o que dificulta termos um contexto da realidade cigana nacional. A lacuna é explicitada pelo próprio governo federal em documentos oficiais, como a cartilha Subsídios para os Cuidados em Saúde do Povo Cigano, do Ministério da Saúde:

Nos últimos 20 anos, a produção de estudos e pesquisas acadêmicos sobre os povos romani no Brasil tem crescido consideravelmente; porém, ainda há uma lacuna significativa com relação à produção de dados e estatísticas oficiais. Atualmente, a única pesquisa de amplitude nacional que oferece dados sobre os povos romani no Brasil é a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Ministério da Saúde-AMSK, 2016, p. 9).

De acordo com a pesquisa MUNIC, em 2014, 337 municípios de 22 Estados, declararam haver acampamento cigano. A maioria na região sudeste (36,2%), seguido pelas regiões nordeste (34,7%), Sul (14,8%), Centro-Oeste (11%) e Norte (3,3%). Dos municípios que declararam existir acampamento, 195 garantiram executar programas para ciganos, sendo que 73 afirmaram ter área pública destinada para este fim.

Homens da Etnia Calon montando acampamento em Rondonópolis – Mato Grosso. Foto Ju Queiroz.

Todavia, “importante termos em mente que a quantidade de municípios não significa a quantidade de acampamentos, nem o de barracas isoladas (entre casas e barracas) ou de ranchos – que na sua grande maioria são mistos” (Cavalcante et all, 2016, p. 6).

Pesquisa realizada pela Associação Maylê Sarah Kali (AMSK, 2017[1]), com informações nesta mesma pesquisa municipal e com lideranças ciganas de todo o Brasil no ano de 2017, registrou 1.148 acampamentos em 849 municípios brasileiros, dos quais 15 estavam localizados em nove municípios de MT.

Porém, o dado não contabiliza as pessoas ciganas que vivem em bairros periféricos ou na malha urbana. Importante salutar que a pesquisa MUNIC (2014) do IBGE também não contabiliza as comunidades sedentarizadas ou semi-nômades que vivem em condições de pobreza, mas geralmente, em pequenas casas nas periferias das cidades.

[1] CAVALCANTE, L.; COSTA, E. e CUNHA, J. 2017 “Acampamentos Ciganos 2018: os desafios da implementação de direitos. REIA – Revista de Estudos e Investigações Antropológicas, Vol. Esp. II, 2017. Disponível em: < https://periodicos.ufpe.br/revistas/reia/article/view/236305/29111>

Ressalta-se que atualmente em torno de 80% das pessoas ciganas não vivem mais em acampamentos, ainda que boa parcela continue itinerantes, ora alugando casas por temporada e hotéis ou ora se hospedando em casas de parentes.

As comunidades ciganas mato-grossenses vinculadas à AEEC-MT, por exemplo, são praticamente todas sedentarizadas. Uma pequena parcela continua semi-itinerante, mas normalmente alugam casas nos tempos que trafegam; e um reduzido grupo insiste em continuar nômade de barraca, circulando entre MT e os Estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Uma das poucas informações estatísticas oficiais sobre as pessoas ciganas é o relativo ao número de famílias romani cadastradas no bolsa família. De acordo com relatório publicado pela AMSK (2017) em maio de 2017 havia 5.338 famílias ciganas, num total de 16.094 pessoas registradas no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) recebendo o bolsa família